株式会社リガク(本社:東京都昭島市、代表取締役社長:川上 潤、以下「リガク」)は、東京大学の一杉太郎教授(東京科学大学 特任教授 兼任)を中心とする研究チームが推進する、指定した物質を自動的・自律的に合成する実験システム「デジタルラボラトリー」の開発に参画しました。(本件に関する東京大学のプレスリリース:欲しい物質を自動的・自律的に合成する)

本システムでは、XRDパターンの自動解析やSEM画像の自動分析などにより、所望の結晶性や物性を持つ薄膜材料の自動・自律合成が可能です。リガクはX線回折装置の提供およびシステムインテグレーションに協力するとともに、AIによる回折パターン解析やベイズ最適化を用いた成膜条件推論の実証実験においても技術支援を行いました。

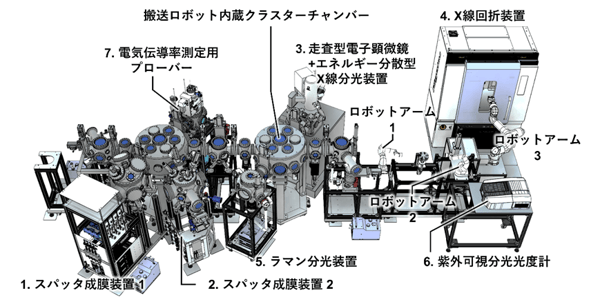

合成装置(スパッタ成膜装置)と各種計測・分析装置[X線回折(XRD)、ラマン分光、紫外可視分光、走査型電子顕微鏡、エネルギー分散型X線分光]が接続されている。試料ホルダの形状や、各モジュールを接続した際の通信プロトコルを公開している。

さらに、一杉教授は、本研究を基盤として、日本ファインセラミックス協会(JFCA)、材料・自動車・分析機器メーカーなど8社(三井金属鉱業(株)、TDK(株)、トヨタ自動車(株)、積水化学工業(株)、(株)デンソー/(株)デンソーウェーブ、リガク、日本電子(株)、三井情報(株))とともに、マテリアル分野(化学・材料・物性物理)における革新的な研究開発手法の確立に向けた「デジタルラボラトリープロジェクト」を始動しました。東京大学本郷キャンパスに協働ラボを設置し、産学連携による研究開発を推進しています。

本プロジェクトは、機械学習とロボット技術を活用したデジタル技術の開発により、材料研究の自動化・自律化を実現し、新材料の創出スピードを飛躍的に加速させることを目指しています。特に、セラミックス材料や粉体原料を用いた全工程の自律化は世界初の挑戦であり、高度な技術開発が求められます。協働ラボを通じて、こうした課題に取り組むことで、研究者が創造性を最大限に発揮できる環境を整備し、日本の研究力向上に貢献していきます。中でも、世界最先端のセラミックス材料自律実験システムの開発を目指し、材料の合成から焼成、特性評価、分析までの全工程の自動・自律化の実現に取り組んでいます。

今後の展望

リガクは、本プロジェクトを通じて得られた知見を活用し、材料開発における自律化・高速化・高精度化に資するソリューションを今後も継続的に提供してまいります。研究者の創造性を支援し、次世代の研究開発環境の実現に貢献していきます。

論文情報

論文タイトル:Digital laboratory with modular measurement system and standardized data format

掲載誌:Digital Discovery

DOI:https://doi.org/10.1039/D4DD00326H

【リガクグループについて】

リガクグループは、X線分析をコアに熱分析等も含む先端的な分析技術で社会をけん引する技術者集団です。産業・研究用分析のソリューションパートナーとして1951年の創業以来、90か国以上でお客様と共に成長を続けています。日本国内で極めて高いシェアを誇り、海外売上は約70%に達しています。応用分野は、半導体や電子材料、電池、環境・エネルギーからライフサイエンスまで日々拡大中です。世界で2,000名超の従業員が「視るチカラで、世界を変える」イノベーションの実現に取り組んでいます。詳しくはrigaku-holdings.comをご覧ください。