日本物理学会Jr.セッションへの協賛(2025)

アインシュタインが相対性理論を含む3本の論文を発表した1905年は、物理学の「奇跡の年」と言われています。そのちょうど100年後、国際連合により2005年が「世界物理年」と定められ、これをきっかけに、「日本物理学会Jr.セッション」は物理学に興味を持つ中高生を対象とした次世代人材育成プロジェクトとしてスタートしました。

リガクは、科学・技術分野の未来を担う若い方々の研究活動を支援したいという思いから、この活動に協賛しており、2024年より最優秀賞である「リガク大賞」と優秀賞である「リガク賞」を授与し、副賞として寄付金や贈呈品をお贈りしています。

2025年3月15日に開催された第21回日本物理学会Jr.セッション(2025)では、102件の応募のうち書類審査を通過した90件の研究成果がオンラインで発表されました。リガク大賞には国立筑波大学附属駒場高等学校の田中喜大さんが、リガク賞には私立早稲田大学高等学院の穀野瑠樹さんが選ばれました。

続いて、2025年3月28日に東京農工大学小金井キャンパスで開催された「現地最終フォローアップ発表会」には、35校が参加しました。会場では、各校の研究チームが割り当てられたブースでポスター等を用いて発表を行いました。どの学校の生徒も、生き生きと自信を持って説明しており、その姿からは日々の研究への熱意が伝わってきました。また、生徒同士による活発な意見交換も見られました。

当社からはX線研究所所長の表和彦が参加し、会場を巡って生徒たちの発表に耳を傾け、直接質問を投げかけるなど、積極的に対話を行いました。

リガク大賞受賞者・田中喜大さんの発表の様子

リガクX線研究所所長・表和彦による講評の様子

工場見学を通じた国際交流

リガクは、教育機関との連携を通じて、次世代の科学技術を担う人材育成に貢献しています。2025年2月26日、工学院大学先進工学部からの依頼を受け、同大学とバングラデシュのUniversity of Barishalの学生たちを本社・東京工場(東京都昭島市)に招き、工場見学ツアーを実施しました。

工学院大学は、JST(科学技術振興機構)の「さくらサイエンスプログラム」を通じて、University of Barishalの学生を短期的に招へいし、今回の工場見学はそのプログラムの一環として行われました。「さくらサイエンスプログラム」は、新たな時代の社会を担う世界の優れた人材を日本に短期間招き、日本の最先端の科学技術や文化に触れる機会を提供することを目的としたプログラムです。工学院大学では、「先端的な研究環境に関する大学間および日本企業との学術的交流」をテーマに掲げ、このプログラムを通じて、学生たちに最先端の技術や研究環境を体験する機会を提供しています。当社もこの趣旨に賛同し、工場見学を通じて協力しました。

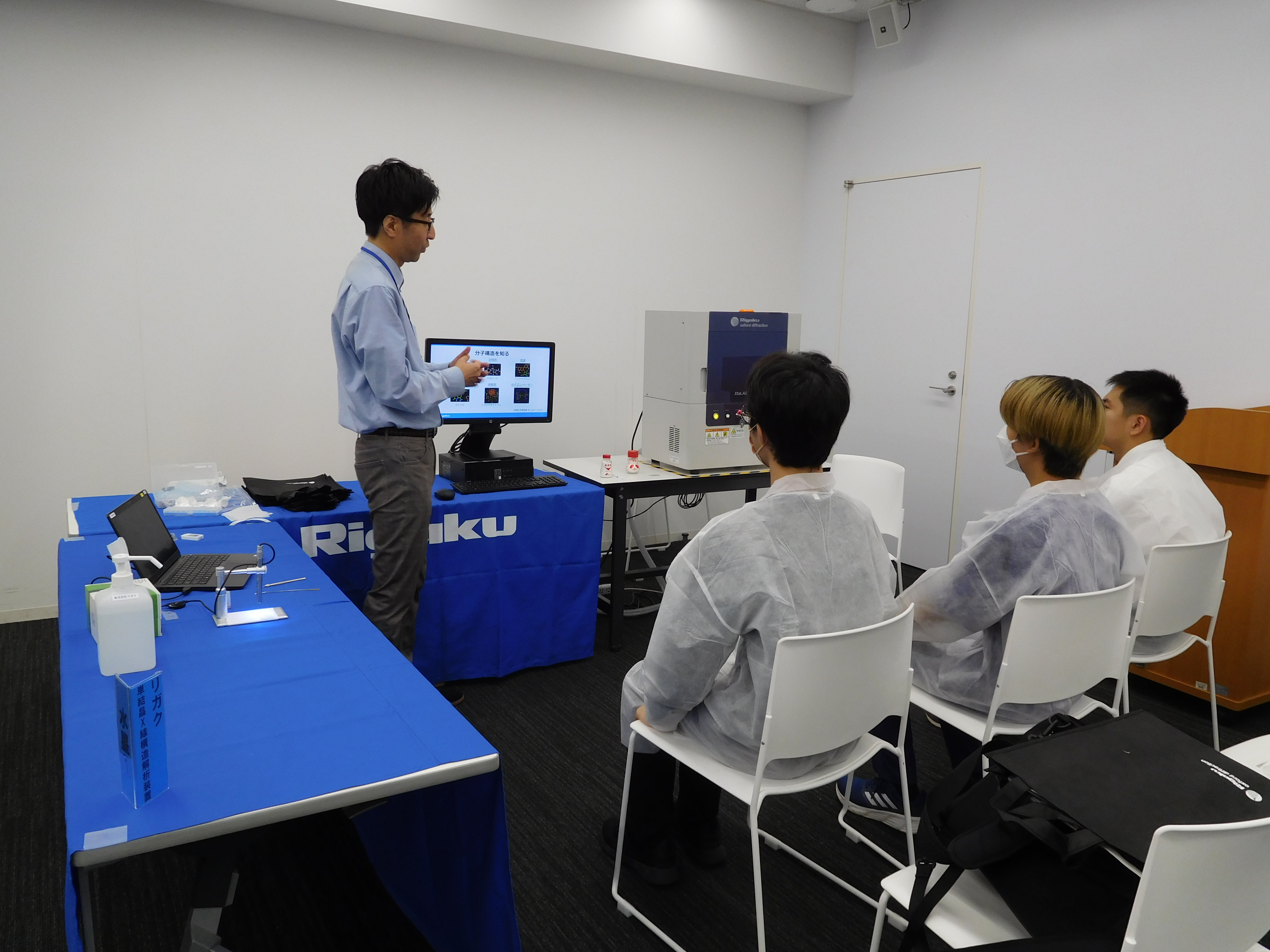

参加した学生たちは物理学科で材料物性および生体化学の研究をしています。当日は、まずX線回折装置、蛍光X線分析装置、X線イメージング装置、熱分析装置についての説明を受け、それぞれの装置の基礎的な知識を得ました。その後、実験室に移動し、実際の分析が行われる様子を観察しながら、装置の仕組みやデータの取得方法について理解を深めました。また、製造部門の説明と見学を通じて、これらの装置がどのように作られているのかを知る機会となりました。

今回の見学では、通訳を介さず、各担当者が英語で説明を行い、質疑応答にも対応しました。学生たちは積極的に質問し、研究と実際の装置・製造現場とのつながりについて、各担当者と直接意見を交わしました。

リガクは、今後も科学技術の発展と人材育成に貢献するため、教育機関との連携を深め、次世代の研究者や技術者を支援してまいります。

Protein Society Awardsへの協賛

国際的な非営利の学術団体であるThe Protein Societyは、蛋白質研究にかかわる科学者同士の交流や共同研究を促進し、最先端の科学の発展を目指しています。毎年開催されるシンポジウムでは、蛋白質研究において顕著な業績を挙げた研究者や、リーダーシップ、教育、奉仕活動において優れた貢献をした研究者を表彰しています。

第38回The Protein Society Symposiumの様子

JAIMAサマーサイエンススクールへの参画

中・高校生の皆さんに実際に分析機器を操作体験してもらうことで、様々な産業を支える基盤となっている分析機器・技術について理解を深めていただくことを目的に、2012年より毎年「JAIMAサマーサイエンススクール(主催:一般社団法人日本分析機器工業会(JAIMA))」が開催されています。

リガクは、2024年7月25日に日本科学未来館で開催された「JAIMAサマーサイエンススクール 2024」に今年も協力企業として参画しました。会場には、協力企業14社により18のブースが設けられ、15校から集まった50名の生徒たちが、2~3名のグループで1機種の装置を1時間ずつ、計3機種の装置の概要説明、操作体験実習に参加しました。

リガクのブースでは、結晶分析についてのレクチャーを行ってから、単結晶X線構造解析装置で塩や砂糖などの身の回りの小さな結晶の構造を観察してもらいました。生徒たちは、熱心に取り組み、ときおり質問なども投げかけてくれていました。

リガクでは今後もこのような活動へ参画し、次世代の科学技術を担う人材が科学技術への興味を深める機会を提供し、業界全体の発展に寄与することを目指してまいります。

職場体験

リガクでは、中学生の「職場体験学習」を受け入れています。「職場体験学習」は、文部科学省が推奨する学習活動のひとつで、生徒たちが職場で働くことを通じて、職業や仕事の実際について学ぶキャリア教育の一環として、全国の中学校で実施されています。

2023年10月に本社・東京工場(東京都昭島市)で行われた職場体験では、3日間のプログラムに2名の生徒が参加しました。生徒たちは3日間で3つの異なる「仕事」を体験しました。1日目は実験室で実際の分析装置を利用した「分析業務体験」(消せるボールペンで描いた絵が加熱によって消える様子の観察、おにぎりのふっくら感等の分析)、2日目はソフトウェア開発部門で「プログラミング体験」(ロボットアームの動きをプログラミングし、自動搬送に挑戦)、3日目は調達部門で納品物の「入荷作業体験」(荷物の受け取り、仕分け、バーコードで読み取り)。どのプログラムも生徒たちにとって初めての体験となったようで、時折真剣な表情を見せながら積極的にモノづくりのプロセスを学ぶ様子が印象的でした。

リガクでは職場体験を通じて、生徒たちに働くことの意義や将来の進路について考える機会を提供しています。また、理科教育の一環として生徒たちの理科離れの解消に貢献し、地域の皆様にリガクの事業内容や取り組みを知っていただく機会にもなればと考えています。これまでも本社・東京工場にて小学生の工場見学を受け入れており、これからも地域社会に根ざした活動を続けてまいります。

日本フィルハーモニー交響楽団への寄付

1956年に創立された日本フィルハーモニー交響楽団は、芸術性と社会性を両輪とし、「温かさ」や「人に寄り添う」姿勢を大切に、音楽の持つ力を社会に活かしていくことを目指しています。